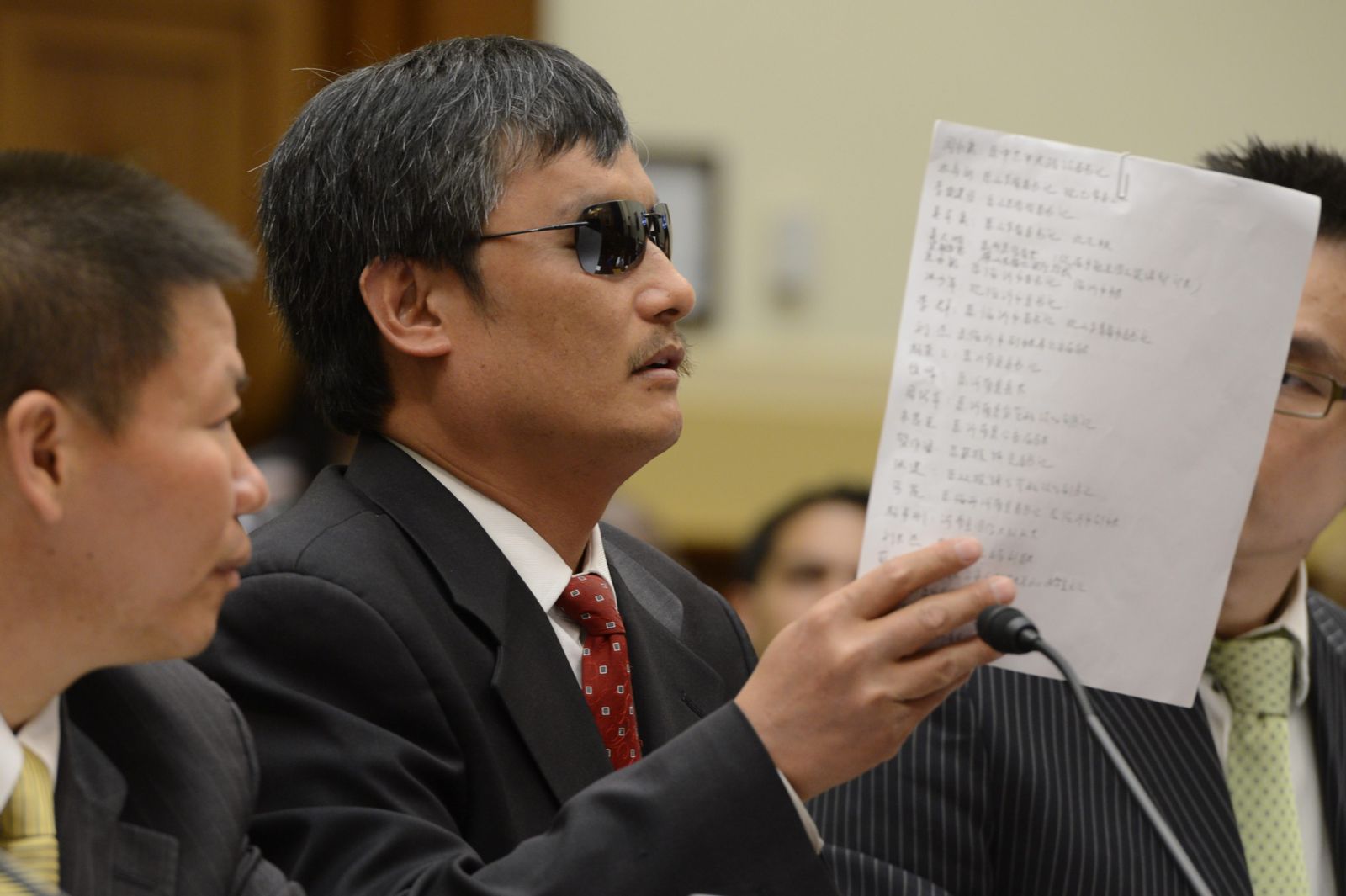

Photo: EFE/EPA Michael Reynolds

策略性诉讼是一种将社会问题灵活转化成可以通过法律途径解决的案件的卓越才能,它不是一套可以口耳相传的技能。当策略性诉讼的目标是保护人权时,它的政治意义在不同的社会千差万别。司法系统的完整性和整体法律文化是进行策略性诉讼时要考量的最重要的因素。

而当多数主义、反自由主义在世界各地呈抬头之势时,人权倡导者继续通过发起策略性诉讼来对抗侵犯人权的行为是否还是明智之举呢?尤其是当这种政治上的强大限制进一步增加了司法领域遇到的挑战的情况下。我的回答是非常肯定的。“迎难而上,其难也自退”可能是人权律师们脑海中时刻谨记的一条格言。尽管众所周知,诉讼有其内在的局限,但是,基于以下理由,我认为诉讼在充满敌意的政治环境中尤为重要。

首先,诉讼可以限制反自由的权力(illiberal power)。乍看之下,多数人统治与法治之间存在的显而易见的冲突意味着:当民粹主义者上台时,以法庭为代表的司法体制应当予以反击。但是,民粹主义这个词本身却模糊了真正的权力关系——毕竟,民粹主义领袖通常自身也是权力精英阶层的成员。无论何种政权下,法庭、法律这些东西的实际政治角色一方面使权力得到合法化,另一方面又限制着权力。法律及法庭一方使现状正当化,并维护着它,同时也在某种程度上限制权力,阻止其走向极端或专制。用法律捍卫人权,是通过服务于社会最弱势、最受盘剥的群体来实现法律的牵制性作用。

举例来说,虽然保加利亚民主进程根基不稳,近年来甚至有所倒退,但在保加利亚赫尔辛基委员会诉现任副总理瓦拉里•西米奥诺夫发表极端仇恨罗姆人言论的案件中,法院判决瓦拉里•西米奥诺夫败诉。另一个例子是匈牙利一法院最近判决撤销了匈牙利移民与难民办公室的一项行政决定,这项决定允许使用心理测试的方法来决定难民申请者的性倾向。

其次,策略性诉讼有利于通过提高人权意识来教育公众,这一点在反自由主义环境中亟需。实际上,以往这几十年,中东欧,包括俄罗斯,尽管遭到反自由政治和威权当局打压,但是公众对人权的认知已经取得了举世瞩目的进步。人权律师们认识到,他们提起的一些案件往往启发更多有相似处境的人去积极寻求正义。比如说,受益于那些遭受冤狱的人提起的诉讼,这一地区的监狱犯人和残疾人的权益整体上都得到了改善。即使在反自由主义政权下,对某些议题提起的诉讼,即便屡遭败诉,也能创造或整合一些压力,促成将来的法律或政治方案的达成。

第三,尽管国际法还显羸弱,但国际裁判机构的裁决仍然能起到实际的作用。比如说,在中东欧,促进权利保护的很大一部分措施要归功于欧洲人权法院(the European Court of Human Rights, 简称ECtHR)。有些人可能会被目前盛行的民族主义言论误导,以为现在已经今非昔比了,但是,如果小心求证就会发现,欧洲人权法院仍然发挥着实际的影响力。

第四,法官们的观点并不是捉摸不定的。一项充分论证的判决一旦反复做出,法官们往往会倾向于采纳这种观点,而不是回到之前传统过时的法理。这种演变自有其规律,并不直接和政治进程直接相关。这也许解释了十月份刚发生在巴基斯坦的具有里程碑意义的渎神案件:巴基斯坦最高法院判决撤销一名基督教妇女的死刑判决。而在此之前的九月份,印度最高法院判决同性恋不再是犯罪行为,标志着LGBT群体长达十多年的法律倡导终于获得了胜利。人权诉讼挑战着司法从业者的职业和人格尊严。终有一天,法官会发现,至高无上的职业荣誉要求他们做出支持人权的判决。

第五,无论人权律师们有没有胜诉的把握,有时候往往是受害人促使他们选择诉讼。也许每个人权律师都能讲出类似的故事:某个不屈不挠的人,打破所有概率预言,坚持不懈,同时也鼓舞他人,不顾案件是否能赢,努力去捍卫自身的人格尊严。没有什么能挡住一个受害者寻求正义的脚步。即使司法不独立,或者周遭环境因为种种原因而很恶劣,对案件的坚持不懈可能变成一种不可推卸的责任义务。

最后,寻求正义的法律行动说白了就是做一件正确的事。仅就这一点来说,我们就应该支持诉讼,尤其是对发生倒退的民主政体,或者封闭、压迫的社会更当如此。支持策略性诉讼的道德理由类似于对共产主义政体下异见者的态度,这种态度要求异见者参照那些假设存在的自由与法治来决定自身行动。

我在一些封闭型社会的旅行时,最振奋人心的发现是:不管外部支持者是否存在, 一些律师都敢于承担巨大的个人风险。他们采取行动的原因是他们就是这样的人。此外,在一个民主不健全或者压迫封闭的社会中提起人权诉讼不仅仅是做一件对的事,它还是在实施一项象征性的权力,而这个权力是压迫者所惧怕的。像中国政府无情迫害的人权律师、作家高智晟这样的人,是对“当情况恶化时人权诉讼是否还重要”这样的问题的终极回答。